豊島区池袋と渋谷区北参道の医療法人社団TSOC 東京スポーツ&整形外科クリニック

-

診療内容

-

スタッフ紹介

-

TSOC北参道

-

TSOC北池袋

- よくある質問

- お知らせ

- ENGLISH PAGE ※北参道(Kitasandou)

- ENGLISH PAGE ※北池袋(Kitaikebukuro)

- リハビリテーション部ホームページ

- 閉じる

診療内容

スタッフ紹介

TSOC北参道

TSOC北池袋

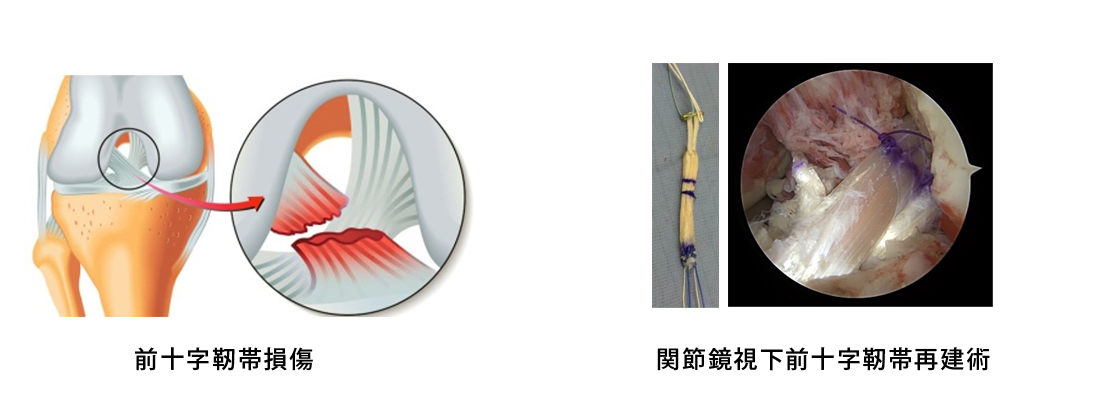

・膝前十字靭帯損傷はスポーツ中のジャンプ着地や方向転換時に捻ることで生じます。

・ケガの直後は腫れて、曲げ伸ばしや歩行がしにくいですが、数週で自然に改善します。

・しかし、それは炎症が落ち着いただけで、靭帯が治ったわけではありません。

・靭帯は関節のシートベルトの役割をしているため、靭帯が切れたまま運動すると膝関節の緩さ(ゆるさ)や痛みのために満足したパフォーマンスが出せません。さらに経年的に半月板損傷、軟骨損傷(変形性膝関節症)を来します。

・前十字靭帯は自然修復が見込めないため、受傷前のスポーツレベルに復帰するには手術が必要です。スポーツをされない方でも日常生活で膝の緩さを感じる場合も手術をお勧めします。

・手術は関節鏡を用いて行います。自身の腱を用いて靭帯を新しく作り直す「靭帯再建術」を行います。使用する腱は患者さんの特性や病態により選択されます。

主にハムストリング腱を用いた解剖学的二重束再建を行いますが、症例によっては最近海外で注目されている、大腿四頭筋腱を用いた再建術も行っています。

半月板を損傷している場合は最大限半月板を温存する縫合術を同時に行います。

【関節鏡下前十字靭帯再建術後の経過】

入院期間・・5日~7日

松葉杖使用期間・・2週~4週

ジョギング開始・・3ヶ月~

スポーツ完全復帰・・8ヶ月~

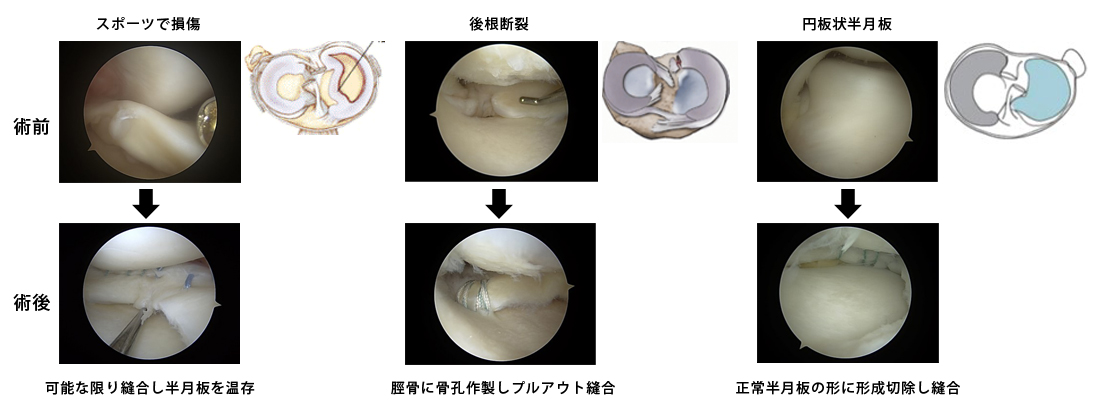

・膝関節のクッション作用として働く半月板はスポーツ中のケガで起こったり、明らかなケガがなくても繰り返す運動の結果、徐々に傷んでくることもあります。

・症状は痛み、屈伸時の引っかかり、水が溜まる、などです。

・損傷のバリエーションが多いため、一言で半月板損傷と言っても治療方針は慎重な評価を下に決定されます。

・保存加療(投薬、リハビリ)などで症状が改善しない場合や、損傷した半月板が関節の中で転位(正常でない場所で挟まっている)した場合は手術を行いますが、縫合を基本線とし可能な限り半月板機能の温存に努めます。

【関節鏡下半月板縫合術後の経過】

入院期間・・4日~5日

松葉杖使用期間・・2週~4週

ジョギング開始・・3ヶ月~

スポーツ完全復帰・・6か月~

・半月板はC字状の形をしていますが、日本人の約10%に半月板の形が生まれつき円板状の形になっていると言われています。

・円板状半月板だと、関節の適合面に余分な半月板が挟まることで膝の痛み、屈伸時に膝がパキパキ鳴る、完全に膝が伸びない、などの症状が出る方がいます。多くは運動機会が多くなる小学生高学年~中学生で症状が出始めますが、成人後に症状が出ることもあります。

・運動を一時的に休止することで症状の軽減は得られますが、根本的には手術を行い、余分な半月板を切除し、残った正常部分に損傷がある場合は縫合術を追加します。

【関節鏡下半月板形成縫合術後の経過】

入院期間・・4日~5日

松葉杖使用期間・・2週~4週

ジョギング開始・・3ヶ月~

スポーツ完全復帰・・6ヶ月~

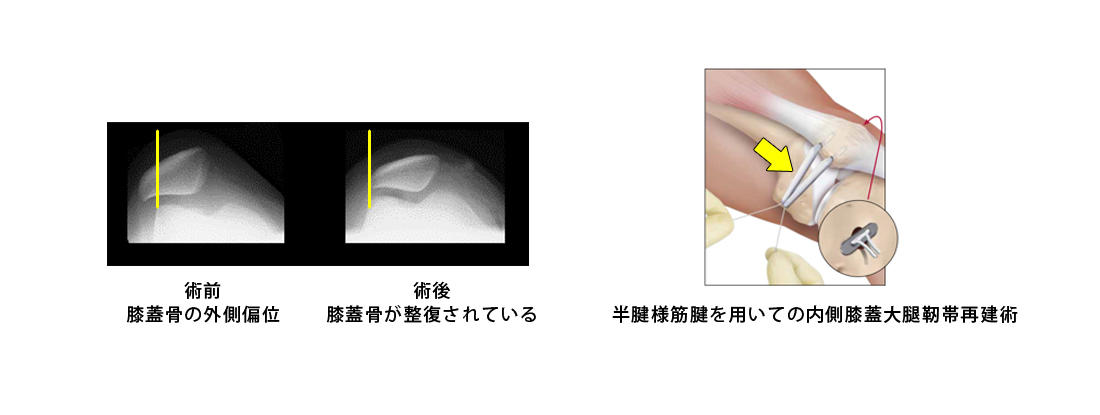

・「お皿が抜ける」といった症状は膝蓋骨と大腿骨をつなぐ靱帯が緩むことで生じます。

・多くは先天的に関節が緩い方に起こりやすく、転倒などのケガで膝蓋骨が脱臼します。

・脱臼が再発しないように装具を使用し、リハビリで治療しますが、それでも日常生活動作で脱臼、亜脱臼(抜けそうな怖さ)を繰り返す場合は手術を行います。

・当院では自身の腱(半腱様筋腱)を用いた内側膝蓋大腿靱帯再建術を行っており、骨のねじれが強いものには脛骨粗面移行術も併用しています。

【内側膝蓋大腿靭帯再建術の経過】

入院期間・・5日~7日

松葉杖使用期間・・4週

ジョギング開始・・3ヶ月~

スポーツ完全復帰・・6ヶ月~

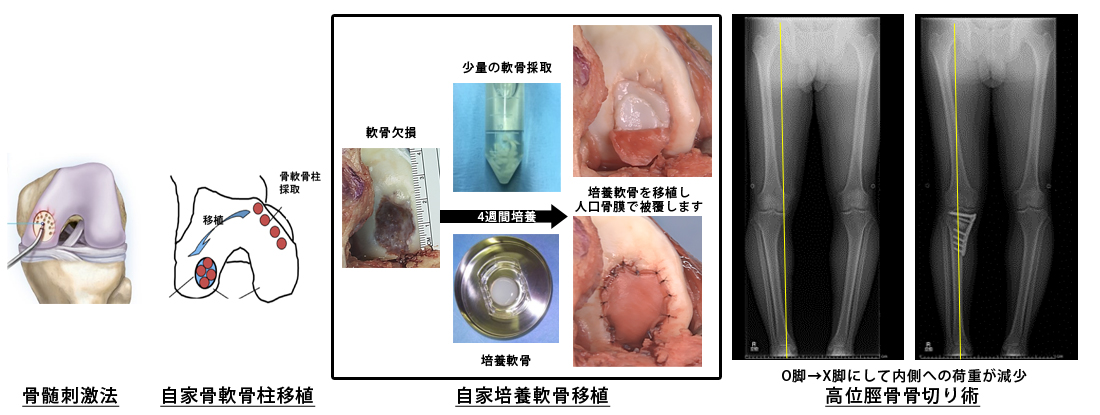

・離断性骨軟骨炎は運動機会が増えてくる成長期に関節軟骨に剪断力がかかること軟骨下骨と共に剥がれるスポーツ傷害です。

・MRIを撮って病巣の状態を確認して治療方針を決定します。

・安定期や骨端線開存例では、ドリリング(骨穿孔)法で自然治癒を促進したり、剥がれかけた骨軟骨片を再固定します。不安定病巣の場合は膝の健常な部位から骨軟骨柱を移植します。

【自家骨軟骨柱移植の経過】

入院期間・・5日~7日

松葉杖使用期間・・4週

ジョギング開始・・3ヶ月~

スポーツ完全復帰・・6ヶ月~

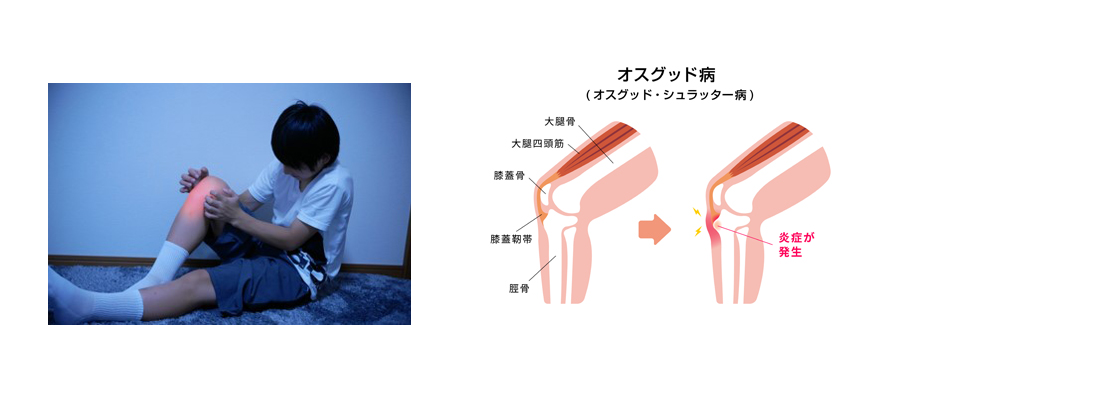

膝のお皿の下の部分、膝蓋腱が脛(すね)の骨に着く部分の痛みと腫脹(はれ)です。

思春期に骨が急成長する時に、骨の成長に腱や筋肉の成長が追い付かないときに起こりやすいです。

成長期には日ごろから筋肉を伸ばすストレッチングが不可欠です。

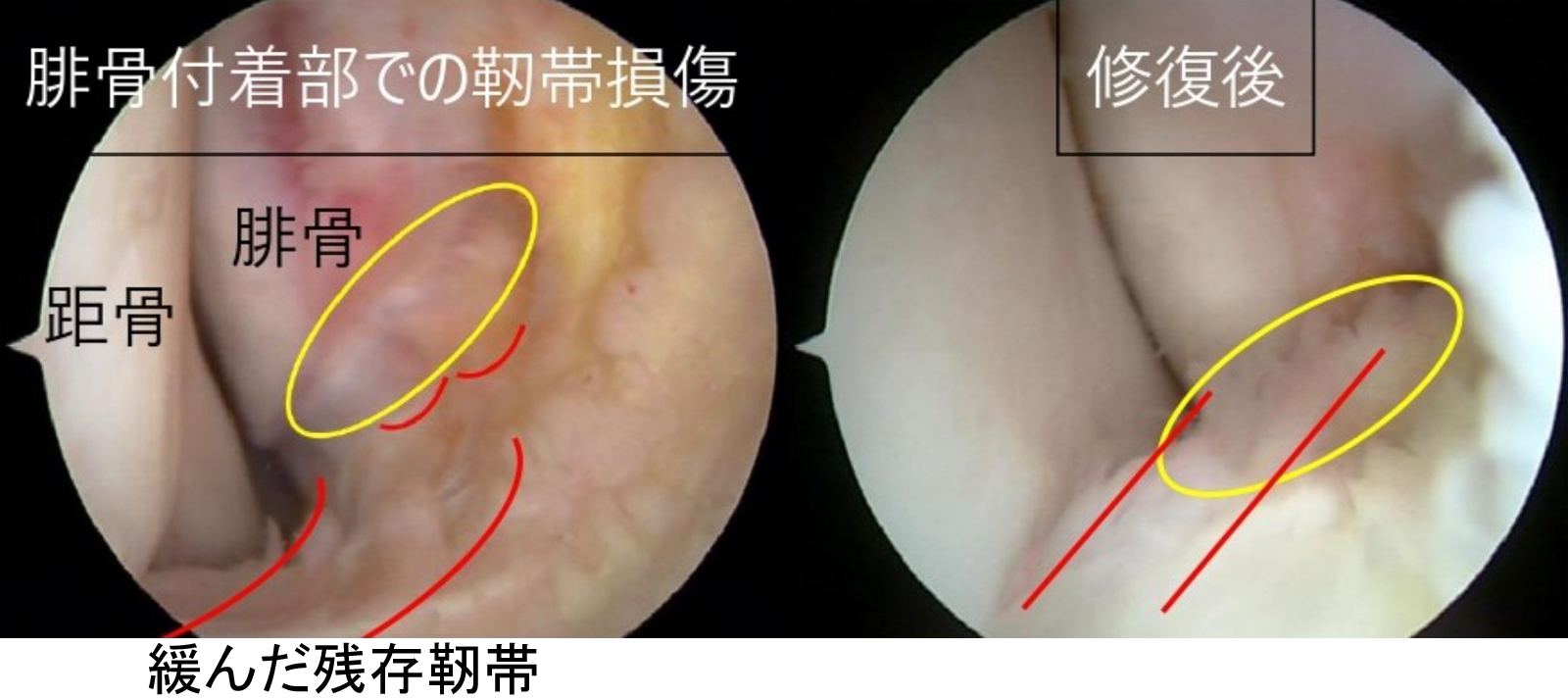

足を内側に捻ったり、段差を踏み外した際に受傷し、足首の外側にある3つの靭帯損傷が生じます。

症状は主に足首の外くるぶし周囲の腫れと痛みです。

受傷早期はギプス固定やサポーター固定を行い、リハビリでの筋力強化などを併用して治療します。

一方で陳旧例、リハビリを行っても症状が改善しない場合や変形性足関節症、距骨の軟骨損傷を認める場合には手術の適応があります。

手術は関節鏡を利用し残存した靭帯を修復します。

靭帯修復単独であれば手術時間は30分以内です。術翌日からサポーター装着下での全荷重歩行が可能です。

通常、入院期間は3日間です。

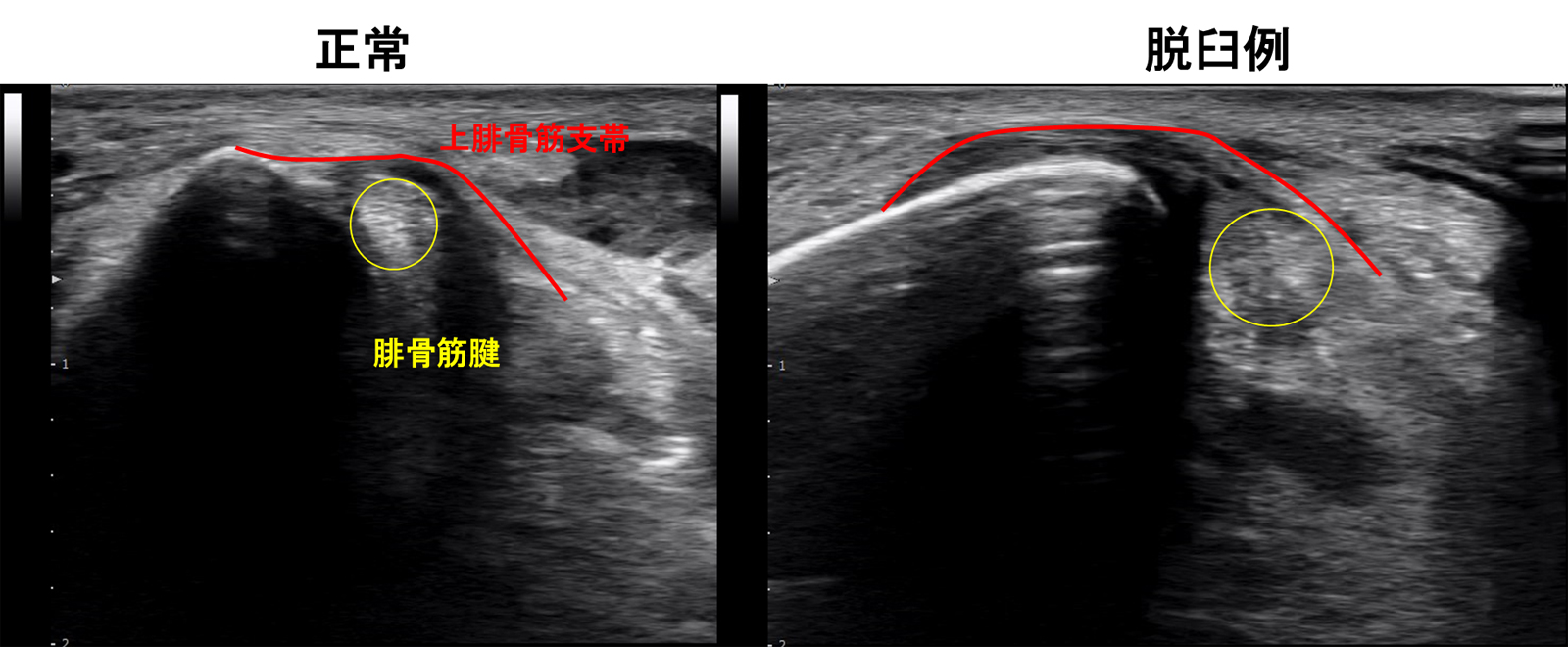

足関節内反捻挫や足関節背屈強制された際に腓骨筋腱脱臼が起こる可能性があります。

急性期は保存治療で治る可能性もありますが、保存治療では再発率は高く、手術が推奨される疾患です。

症状は腓骨筋腱に沿った痛み(外踝の後方)、腓骨筋腱の脱臼感です。

確定診断は腓骨筋腱脱臼の再現ですが、再現できない症例も多く、近年はエコーで上腓骨筋支帯が外踝から剥離していることを確認することで確実な診断が可能となりました。

ただの捻挫と診断されたまま長期間放置されている症例も散見されますので腓骨筋腱の脱臼感でお困りの方は受診をお勧めします。

保存治療の場合は3~4週のギプス固定が必要です。

手術は内視鏡を利用し小皮切で仮性嚢を縫縮し、再脱臼の要因となる腱鞘内病変の治療を同時に行っています。

手術時間は30分程度、入院期間は3日間で術翌日から全荷重歩行可能です。スポーツ復帰は8週程度が目安です。

三角骨障害は足首の後方に存在する三角骨と呼ばれる副骨がつま先立ちやインステップキックの際に周囲の組織に挟み込まれて痛みを生じる疾患です。

三角骨以外にも距骨後突起や足首の後方の靭帯、腱などがつま先立ちの姿勢で周囲の組織とひっかかって痛みを生じる場合もあります。

保存治療を行っても症状が取れない場合は手術の適応があります。手術は関節鏡を用いた5mmの傷が2つでひっかかりの原因を取り除きます。

手術時間は15~30分程度です。術翌日から通常の靴で歩行可能となり早ければ術後1週程度でスポーツ復帰可能な場合もあります。

入院期間は通常3日です。

距骨骨軟骨損傷とは骨折や捻挫などの際に距骨にストレスが加わり血流障害を起こし、軟骨が剥がれ落ちる病態です。

運動時・歩行時の足首の痛みが生じます。

急性期は保存治療の適応がありますが、急性期を過ぎて痛みが残っている場合は手術が必要になることがしばしばあります。

特に足関節外側靭帯損傷を伴う場合は病気が進行するリスクが高くなります。

手術は関節鏡を利用し骨軟骨片を固定する方法、損傷部の骨を刺激して骨の再生を促す治療や自分の骨を移植する方法などがあります。

重症度や病変の大きさによって手術方法が変わりますが、手術時間は概ね30分以内です。入院期間は通常3日間です。

リスフラン靭帯損傷はジャンプやダッシュ時につま先で地面を蹴る際や、前足部での着地動作時に受傷することが多い疾患です。

受傷早期は足の甲が腫れ、足底に皮下出血を伴うことが多いです。

リスフラン靭帯は足部アーチの頂点を支持する重要な構造物ですので、適切な治療を行わないと徐々にアーチが崩れて扁平足や外反母趾、変形性リスフラン関節症などの慢性疾患の原因になります。

第2中足骨と内側楔状骨間が明らかに開大している場合は手術が必要です。

手術は1cm程度の皮切を2~3か所加えて人工靭帯による靭帯再建を行います。

手術時間は15~30分程度で、術後4週程度は踵歩きになります。

スポーツ復帰は概ね術後3カ月程度になります。

入院期間は3日間です。

※陳旧性リスフラン靭帯損傷(受傷後3年)術前後X線

外反母趾は母趾が小指の方に曲がってくる変形です。

原因には、足の形、足に合わない靴、ハイヒールなど様々な要因が考えられています。

おもな症状は母趾や足底のたこによる痛みですが、重度の変形では母趾での踏み返しがうまくできないため歩行のバランスが悪くなり様々な疾患の原因になる可能性もあります。

保存治療としては筋力強化、ストレッチ、インソール、矯正装具などがありますが保存治療での変形治癒は基本的には難しい疾患です。

整容的な問題で手術を希望される場合、日常生活に支障がある場合や重度の変形がある場合は手術の適応があります。

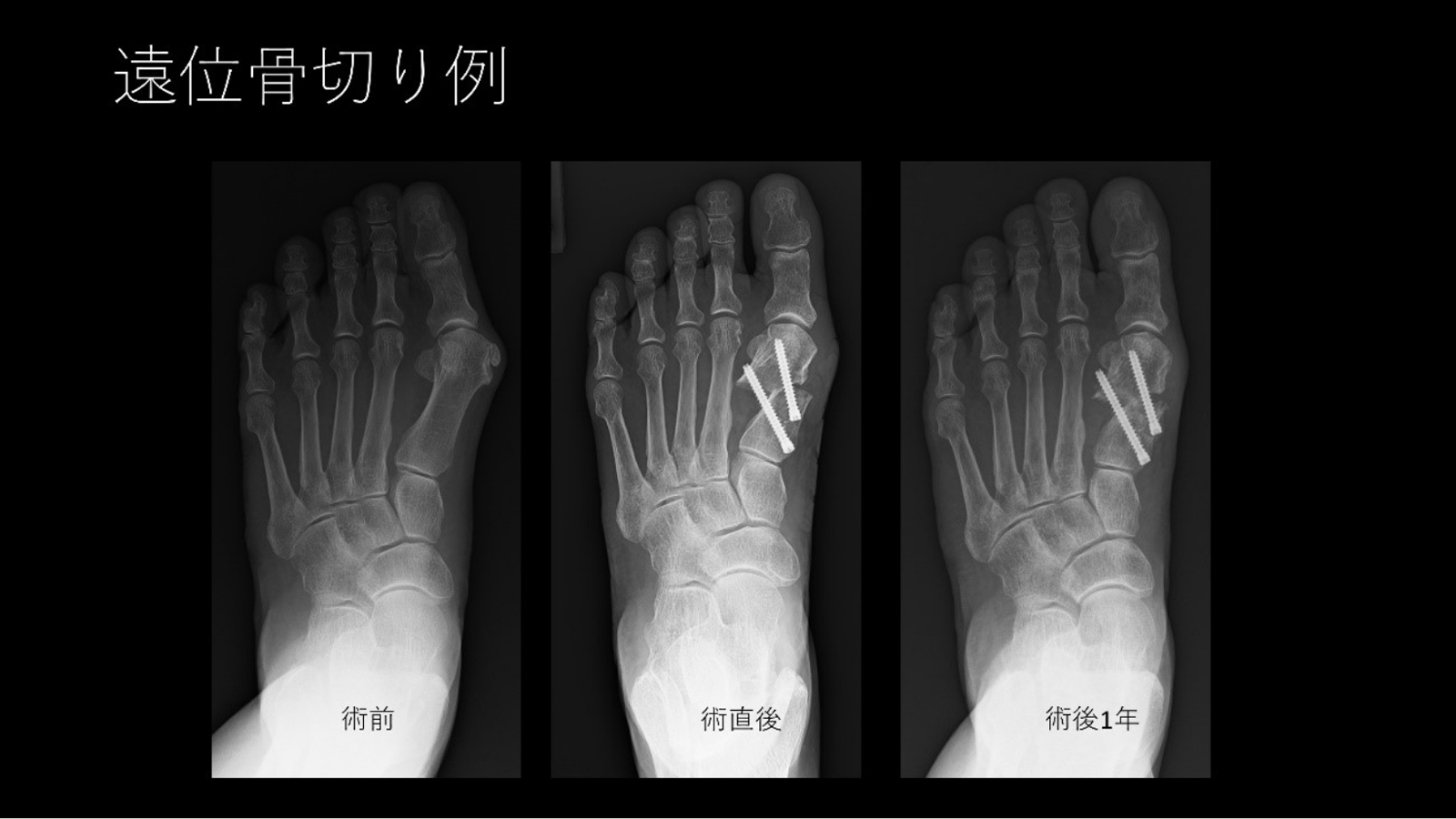

手術は変形に応じて第1中足骨遠位骨切り、Lapidus法(TMT関節固定術)を行っております。

手術時間は外反母趾単独であれば30分~1時間程度です。

いずれの術式も術翌日からオルソウェッジという踵歩きのサンダルで歩行可能ですが、普通の靴が履けるのは術後6~8週程度かかります。

入院期間は最短4日、長期間の入院を希望される場合は2週間程度です。

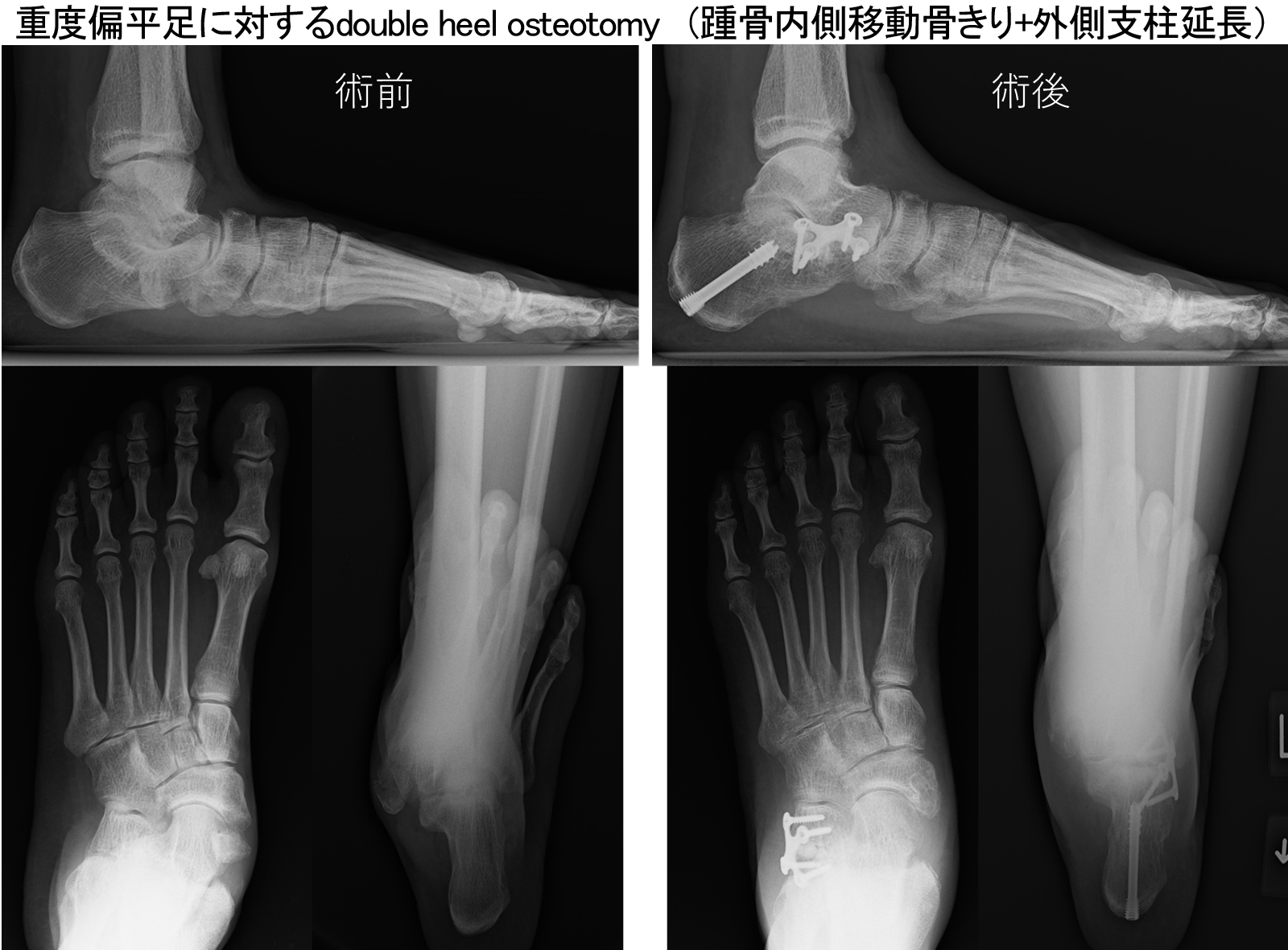

成人期の扁平足変形は後脛骨筋腱やスプリング靭帯などのアーチ支持機構が破綻することによって徐々に変形が進む疾患で後脛骨筋腱機能不全とも呼ばれます。

おもな症状は足首のうちくるぶし周囲の腫れと痛みです。

変形が進むと外くるぶし周囲にも腫れや痛みが生じます。

インソールや筋力強化などの保存治療を行っても症状が改善しない場合や変形が重度の場合には手術の適応があります。

手術は変形に応じて長趾屈筋腱移行術、踵骨内側移動骨切り、外側支柱延長術、スプリング靭帯再建術、TMT関節固定術などを組み合わせて行います。

通常、術後2週で装具をつけて歩く練習を開始し、術後2カ月で普通の靴が履けるようになります。

入院期間は2~3週程度ですが、松葉杖による歩行が上手にできれば早期退院も可能です。

強剛母趾は母趾の付け根の関節の変形性関節症です。

母趾背屈時や歩行時の母趾の付け根の痛みが特徴的です。

保存治療としてはインソールやリハビリでのストレッチ・筋力強化を行います。

保存治療の効果がない場合や疼痛が強い場合は手術の適応があります。

強剛母趾の手術はcheilectomyと呼ばれる骨棘切除、関節固定、人工関節置換術、第1中足骨の骨切り術などがありますが当クリニックでは基本的にcheilectomyを行います。

Cheilectomyは手術時間が短く(15分程度)、術翌日から手術をした足に体重をかけて歩行可能であるという利点があります。

また、重症例に対しても他の術式と比較して遜色ない十分な効果が期待できることがすでに報告されており、当センターでの治療成績を見ても関節包の十分な剥離や術後早期リハビリテーションを組み合わせることで重症例に対しても有効と考えています。

入院期間は通常3日です。

変形性足関節症は足首の形態異常、ねんざの繰り返し、骨折などの外傷が原因となり足首の関節が破壊される疾患です。

主な症状は足首の周りの腫れや痛みです。

保存治療としてはインソール、サポーター、鎮痛剤による疼痛コントロールなどがありますが保存治療で正常な関節に戻ることは基本的にありません。

保存治療の効果が乏しい場合は手術の適応があります。

手術は変形の程度、変形性関節症の原因によって術式が変わります。

ねんざを繰り返している方で変形が少ない場合は関節鏡を用いた靭帯修復を行う場合もあります。

中等度の変形に対しては脛骨骨切りや踵骨骨切りによるアラインメント矯正を行い、重度の変形に対しては関節鏡を用いた小侵襲での関節固定術や直視下での関節固定術を行います。

手術時間は関節固定術(30分~1時間)、骨切り術(1.5時間)程度です。術式にもよりますが術後2~4週間で徐々に手術した足に体重をかけ始めます(靭帯修復に関しては足関節外側靭帯損傷の項を参照してください)。

体重をかけ始めるまで入院することをお勧めしていますが松葉杖歩行が上手にできる場合は短期入院も可能です。

サッカー、バスケットなどカッティング動作が多いスポーツに多く発症する、第5中足骨近位部の難治性疲労骨折です。

保存的加療を行っても再発する場合もまれではないので、手術療法が勧められます。

術後3カ月での復帰を目指します。

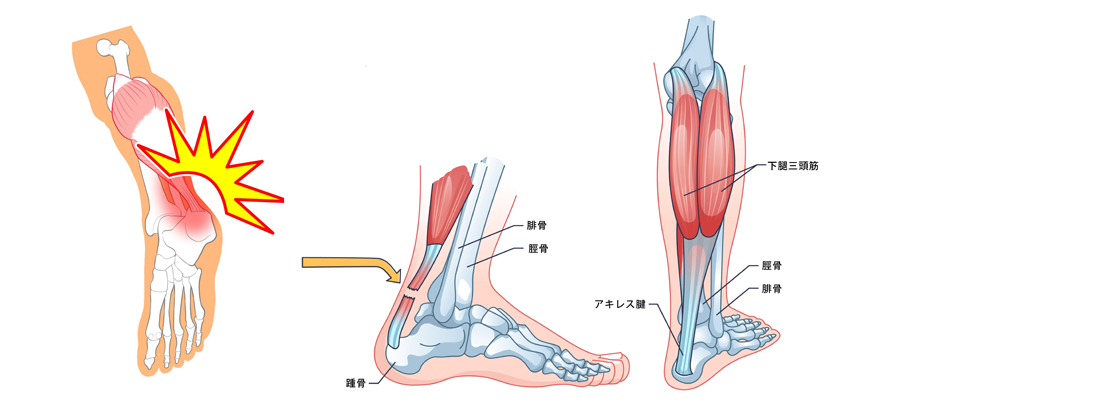

30~60歳代の壮年期に多い、代表的なスポーツ外傷です。

けがをした際には切れたというよりは踵を殴られたような感じと表現される方が多いです。

保存療法、手術療法のどちらも可能ですが、それぞれの長所・短所を説明した上で、患者さんにとって最良の治療法を選択します。